プログラム

プログラム一覧

※項目をクリックすると該当のプログラムへジャンプします

会長講演

11月21日(金)

11月21日(金)

10:40-11:40

総合病院精神医学2025 -研究で動く実装力-

第1会場(1F 大ホール(東)

佐竹 直子 国立健康危機管理研究機構 国立国府台医療センター

古郡 規雄 獨協医科大学 精神神経医学講座

特別講演

11月22日(土)

11月22日(土)

9:00-10:00

イグノーベル賞2013「大脳と免疫」への道とその後

第1会場(1F 大ホール(東)

古郡 規雄 獨協医科大学精神神経医学講座

新見 正則 新見正則医院

11月22日(土)

13:30-14:30

診断について

第1会場(1F 大ホール(東)

須田 史朗 自治医科大学

志水 太郎 獨協医科大学総合診療部

教育講演

11月21日(金)

11月21日(金)

9:00-10:00

総合病院での医療実践を支える「精神医学の7つのモデル」

第1会場(1F 大ホール(東)

佐竹 直子 国立健康危機管理研究機構 国立国府台医療センター

村井 俊哉 京都大学大学院医学研究科・精神医学

11月21日(金)

15:30-16:30

22q11.2欠失症候群における重複疾患・障害のある本人と家族の統合的支援

第1会場(1F 大ホール(東)

三浦 至 福島県立医科大学医学部 神経精神医学講座

笠井 清登 東京大学医学部附属病院

11月21日(金)

17:10-18:10

リエゾン診療におけるベッドサイドの高次脳機能の診かた

第1会場(1F 大ホール(東)

船山 道隆 足利赤十字病院神経精神科

三村 將 慶應義塾大学予防医療センター

11月22日(土)

11月22日(土)

10:40-11:40

総合病院の一般身体科医療、救急医療における神経発達症当事者への対応

第1会場(1F 大ホール(東)

高橋 秀俊 高知大学医学部 寄附講座 児童青年期精神医学

岡田 俊 奈良県立医科大学 精神医学講座

教育セミナー

11月21日(金)

11月21日(金)

9:00-10:00

精神科領域における生成AIの実践的活用法 -2025年秋

第3会場(2F 202)

岸本 泰士郎 慶應義塾大学 医学部

吉田 和生 慶應義塾大学病院臨床研究推進センター 教育研修部門

11月21日(金)

10:40-11:40

総合病院精神科の存在価値2025 -being and/or doing-

第3会場(2F 202)

和田 健 広島市立広島市民病院精神科

田中 裕記 国立病院機構 九州医療センター 精神神経科/合併精神センター

11月21日(金)

15:30-16:30

精神医学研究における解析の新展開:交絡調整から媒介分析まで

第3会場(2F 202)

菅原 典夫 獨協医科大学精神神経医学講座

成田 瑞 国立精神・神経医療研究センター

11月21日(金)

17:10-18:10

認知行動療法を日常診療の中で活かすためのヒント

第3会場(2F 202)

坪井 貴嗣 杏林大学医学部精神神経科学教室

中川 敦夫 聖マリアンナ医科大学

11月22日(土)

11月22日(土)

9:00-10:00

精神科臨床医のための研究リテラシー入門:研究を“する力”と“使う力”を学ぶ

第3会場(2F 202)

坪井 貴嗣 杏林大学医学部精神神経科学教室

菅原 典夫 獨協医科大学精神神経医学講座

11月22日(土)

10:40-11:40

精神科における脳MRI

第3会場(2F 202)

吉村 匡史 関西医科大学リハビリテーション学部 作業療法学科

根本 清貴 筑波大学医学医療系 医療情報マネジメント学・精神医学

11月22日(土)

13:30-14:30

アタPはせん妄に害か?益か?~せん妄治療におけるアタPの復権~

第3会場(2F 202)

井上 真一郎 新見公立大学 健康科学部 看護学科

竹内 啓善 慶應義塾大学医学部 精神・神経科学教室

11月22日(土)

14:40-15:40

精神疾患の克服とその障害の支援のための臨床・研究にもとめられるもの

第3会場(2F 202)

川俣 安史 獨協医科大学精神神経医学講座

橋本 亮太 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 精神疾患病態研究部

シンポジウム

11月21日(金)

11月21日(金)

9:00-10:30

周産期メンタルヘルスの危機的状況へのアプローチ

周産期メンタルヘルス委員会企画

第2会場

伊藤 賢伸 順天堂大学医学部精神医学講座

村瀬 雄士 関西医科大学医学部 精神神経科学講座

安田 貴昭 埼玉医科大学総合医療センターメンタルクリニック

安部 加奈子 茨城県立中央病院産婦人科

永井 美緒 松山赤十字病院精神科・心療内科

平山 哲 大阪母子医療センター子どものこころの診療科

周産期には、産褥精神病や周産期うつ病、既存の精神疾患の急性増悪、自殺念慮や自殺企図など危機的状況への対応を要する場面が少なくない。本シンポジウムでは、「周産期メンタルヘルスの危機的状況へのアプローチ」をテーマに、緊急対応を要する病態とその対応の原則を学ぶとともに、産科医療現場が経験する実際の事例や精神科との連携における課題を共有する。周産期メンタルヘルスへの対応は地域や医療機関によって体制や資源が異なるため、無床総合病院における緊急対応の困難さや、妊産婦メンタルヘルスネットワークを活用した地域連携の取り組みについても紹介する予定である。本シンポジウムを通じて、周産期メンタルヘルスにおける危機的状況への理解を深め、今後求められる実践的な対応や多職種・多機関連携のあり方について議論を行いたい。

11月21日(金)

9:00-10:30

肥満症治療の発展とメンタルヘルスケアにおける配慮の必要性

第4会場

桂川 修一 東邦大学医療センター佐倉病院メンタルヘルスクリニック

木村 宏之 名古屋大学医学部附属病院精神科

林 果林 東邦大学医療センター佐倉病院メンタルヘルスクリニック

三條 克巳 岩手医科大学医学部神経精神科学講座

齋木 厚人 東邦大学医療センター佐倉病院糖尿病内分泌代謝センター

西原 智恵 九州大学伊都診療所

吉村 知穂 兵庫医科大学精神科神経科講座

肥満症治療には、2014年から保険適応となった高い減量効果が期待できる外科治療があるが、術後に自傷・自殺が増えるとの報告から、術前のメンタル評価は各国のガイドラインで重要性が記載されている。また、最近GLP-1受容体作動薬が抗肥満薬として注目されたが、アイスランド医薬品庁が2023年7月にリラグルチドとセマグルチドに自殺念慮や自傷行為の症例が不釣り合いに多いと報告し、FDAやEMAが調査に乗り出した経緯があった。その後の調査で問題なしとなり日本でも保険適応され投与が始まっているが食欲を抑える作用はメンタルへの影響もないとは言えず、懸念は残る。また、外科治療もスリーブ胃切除術だけではなくバイパス術も2024年から保険適応になった。そのため今後よりいっそう肥満症治療におけるメンタル面の評価と配慮が必要であり、精神科を含むチーム医療が重要であり、本学会においてのシンポジウムを企画するに至った。

11月21日(金)

9:00-10:30

精神身体合併症―精神疾患を有する方の腎代替療法、主に血液透析に関する現状と課題―

第5会場

田中 裕記 国立病院機構 九州医療センター 精神神経科/合併精神センター

藤井 千代 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 地域精神保健・法制度研究部

田中 裕記 国立病院機構 九州医療センター 精神神経科/合併精神センター

三上 聡司 東香里病院 内科

佐々木 由里香 地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院

西村 勝治 東京女子医科大学医学部精神医学講座

精神身体合併症としての透析医療においては様々な困難を抱えている。令和6年度厚生労働省調査事業において、本観点における様々な課題が明らかとなった。調査結果からは、精神科医療機関と透析医との連携不足、意思決定支援の困難さ、診療報酬や医療計画上の課題など、多くの問題点が浮き彫りとなった。特に、維持透析を提供できる医療機関が極めて限られていることや、精神病床の割合が高い病院では透析導入の判断や腎臓医との連携が困難であることにより、透析治療の提供が制約されていることがうかがえた。このような中で、総合病院精神科が果たす役割は本来的に大きく、本シンポジウムでは腎臓医の視点からも情報共有いただき、精神身体合併症について総合病院精神科やJSGHPが担う役割について検討したい。

11月21日(金)

10:40-12:10

せん妄の発症予測:薬理学的予防介入実現のために有用な手段は何か?

第2会場

八田 耕太郎 順天堂大学医学部附属練馬病院

岩田 正明 鳥取大学

小川 朝生 国立がん研究センター東病院

西澤 由貴 大阪医科薬科大学

畑 真弘 大阪大学

貞廣 良一 国立がん研究センター中央病院

せん妄の臨床は、多方面からの研究の進展によって10年前とは全く異なり、さらに進化しようとしている。特に、せん妄の薬理学的な予防について、メラトニン受容体作動薬は最新のメタ解析で有効性が示され、オレキシン受容体拮抗薬は予防の第三相試験で部分的にしろ有効性が示されている。このように薬理学的な予防が現実的になるにつれ、せん妄発症を予測することの意義は大きくなり、さらに精度の高さが求められるようになっている。本シンポジウムでは、臨床情報を基にしたAIアプリ(NCC・小川)、簡易脳波計(大阪医薬大・篠崎または西澤,阪大・畑)、血液・生化学・免疫系指標(NCC・貞廣)によるせん妄発症予測研究の進捗状況と臨床現場での実装のイメージ・見込み時期を示し、これらの有用性について議論しながら5年先を展望したい。

11月21日(金)

10:40-12:10

総合病院における認知症医療-それぞれの部門における取り組み-

認知症委員会企画

第4会場

吉村 匡史 関西医科大学リハビリテーション学部 作業療法学科

高松 直岐 東京大学医学部附属病院 精神神経科

根本 康 さいたま市立病院 精神科

岩蕗 かをり 神戸市立医療センター西市民病院 地域医療在宅支援室

嶽北 佳輝 関西医科大学医学部 精神神経科学講座

田平 隆行 鹿児島大学医学部保健学科 作業療法学専攻

認知症患者への対応は、総合病院精神科における大きな役割の一つである。今回、当学会の認知症委員会では、総合病院精神科、もしくは関連するそれぞれの部門における取り組みを、各分野の多職種のエキスパートから紹介する形式のシンポジウムを企画した。その内容は、1)身体合併症医療における認知症患者への対応、2)認知症を持つ患者への心理社会的支援、3)認知症抗体医薬の導入と投与の現状、4)認知症リハビリテーションを予定している。本シンポジウムでは上記の取り組みをそれぞれ紹介しつつ、チーム医療、多職種の協働、新たな薬物療法の導入を契機とした研究的視点、そして、社会的支援やリハビリテーションによる認知症患者への長期的支援といった要素にも焦点を当ててゆきたいと考えている。本シンポジウムを、総合病院における認知症医療について多面的かつ活発に議論する機会としたい。

11月21日(金)

10:40-12:10

アルコール依存症者を診る医師を増やすにはどうしたらいいか?~総合病院の役割~

アルコール・アディクション対策委員会企画

第5会場

小松 知己 沖縄協同病院 リエゾンセンター

白坂 知彦 手稲渓仁会病院 精神保健科

朝倉 崇文 北里大学病院

常岡 俊昭 昭和大学烏山病院

金井 貴夫 東京都立病院機構東京都立多摩北部医療センター精神科

アルコール依存症(以下 ア症)の巨大な治療ギャップ(未治療率95%)が指摘されて数十年、 国のアルコール健康障害対策推進基本計画(以下 基本計画)が第1-2期と策定遂行されて10年が経過したが、事態は改善していない。それには、ア症の医療体制が十分には整備されていないことが大きく関係している。認知症では、専門医療機関509箇所・認知症診療医2689名・相談機関4557箇所(いずれも’24~’25年の直近値)と、行政と学会が連携してバランス良く整備されている。対してア症では、専門医療機関230箇所・プライマリー医療機関[データなし]・相談機関538箇所(同じく直近値)と、非常に歪な状況である。データすらないア症のプライマリー診療医(精神科・非精神科とわず)を増やすには、どんな方策があるだろうか? 医師養成以外にもAUDIT診療報酬化や第3期基本計画にア症診療医の数値目標を盛り込むなどが考えられ、上記の線でAA委員長も第3期基本計画策定(25年3月~12月を予定)に関与している。基本計画策定への援護射撃として、医師養成に決定的に大きな役割をもつ大学病院などでの実践報告を中心にシンポジウムを行いたい。

11月21日(金)

15:30-17:00

コンサルテーション・リエゾン精神医学領域の臨床研究最前線

第2会場

西村 勝治 東京女子医科大学病院/東京女子医科大学医学部精神医学

和田 健 広島市民病院

貞廣 良一 国立がん研究センター中央病院

藤原 雅樹 岡山大学院精神科神経科

原田 喜比古 名古屋市立大学大学院医学研究科

明智 龍男 名古屋市立大学大学院医学研究科

医学、医療の発展のためには良質な研究の実施は不可欠である。これはコンサルテーション・リエゾン精神医学においても例外ではない。一方、我が国の研究、中でも臨床研究を実施する力の凋落が叫ばれて久しい。この背景にはさまざまな要因があると思われるが、多忙な総合病院で臨床に従事しながら、質の高い臨床研究を企画、実践することには多くの困難があることも一因ではないだろうか。それでも国内のいくつかの施設では、創意工夫をこらして、時間を捻出し、多忙な中でもさまざまな臨床研究に取り組んでいる。 本シンポジウムでは、コンサルテーション・リエゾン精神医学領域で多施設ランダム化比較試験をはじめとした国際的にもインパクトの高い臨床研究を実践している研究グループの活動を紹介し、その最前線を共有する場になれば幸いである。

11月21日(金)

15:30-17:00

児童青年期におけるコンサルテーション・リエゾン精神医学:身体の臓器・疾患別

児童・青年期委員会企画

第4会場

高橋 秀俊 高知大学医学部 寄附講座 児童青年期精神医学

中土井 芳弘 四国こどもとおとなの医療センター成育こころの診療部児童精神科

庄 紀子 神奈川県立こども医療センター児童思春期精神科

鈴木 太 上林記念病院 こども発達センターあおむし

疇地 道代 国立循環器病研究センター病院 精神神経科

押淵 英弘 東京女子医科大学医学部医学科 神経精神科

本田 教一 舞子浜病院精神科

精神科診療を必要とする児童青年期の子どもは、心身に様々な併存障害をもつケースが多い。子ども本人が様々な発達障害や精神障害、身体疾患を併存する場合もある一方で、家族が重篤な心身の疾患をもつ場合もあり、病態は多岐にわたる。コンサルテーション・リエゾンも小児科、小児外科、産婦人科、救急科など院内外の様々な科にまたがり、特別支援教育、福祉、保健など、様々な領域との地域連携も求められ、ライフステージによっても異なる。 本シンポジウムでは、多様な医療機関に勤務するシンポジストが、児童青年期のコンサルテーション・リエゾンについて身体の臓器・疾患別に検討し、その課題や今後の在り方について討議する。コンサルテーション・リエゾン精神医学の在り方は、医学の進歩に伴い変化し、子どもを取り巻く状況の変化に応じて柔軟に対応していくことが望まれる。

11月21日(金)

15:30-17:00

がんと診断された時から看取りのその後まで 多職種で関わる家族・遺族ケア

第5会場

松原 敏郎 山口大学大学院医学系研究科高次脳機能病態学講座

黒田 綾 神戸赤十字病院 心療内科

厚坊 浩史 がん研有明病院 腫瘍精神科

黒田 綾 神戸赤十字病院 心療内科

倉田 明子 広島大学病院 精神科・緩和ケアセンター

がん患者の家族には様々なストレスがかかるため、「第2の患者」と呼ばれている。にも関わらず、医療者は患者のケアに集中し、家族のケアはおざなりにされがちである。患者が将来的な「良い死」を迎えるために、家族の情緒面および行動面における患者へのサポートは必須である。そのため家族機能を回復させ、家族ががんという難題に患者とともに立ち向かえるように援助しつつ、家族内の悲嘆をうまく取り上げていくという難作業に医療者はどう関わっていけばよいのだろうか。効果的な家族ケアについて、がん治療中、終末期、グリーフ期に分けてシンポジストと論じていく。なお本シンポジウムは日本サイコオンコロジー学会(jpos)の多職種小委員会との企画である。

11月21日(金)

17:10-18:40

自殺対策における総合病院精神科病棟

自殺問題委員会と有床総合病院精神科委員会の共同企画

第2会場

長谷川 雄介 富山市立富山市民病院 精神科

大塚 耕太郎 岩手医科大学附属病院 精神神経科

衞藤 暢明 福岡大学病院 精神神経科

河西 千秋 札幌医科大学附属病院 神経精神科

澤田 健 高知医療センター こころのサポートセンター

松原 敏郎 山口大学医学部附属病院 精神科神経科

現在年間約2万人が自殺しており、以前よりは減少傾向にあるといえども依然深刻な状況が続いている。自殺対策において精神科医の果たす役割は大きく、中でも精神疾患、自殺企図による身体疾患の両方に関わる総合病院の精神科は自殺対策の最前線に直面すると言える。病院内での再度の自殺企図を予防するためには総合病院内に精神科病棟がある事が望ましいが、経営的な問題や人員的な問題から精神科病棟を有する総合病院が減少傾向にあり、新たに病棟を立ち上げる病院や精神科病院と総合病院が合併する事例があるものの、なかなか歯止めが利かない状態である。今回のシンポジウムでは自殺対策に対して総合病院の精神科病棟が果たす役割について、4人のシンポジストにから、救命救急センターとの連携や精神福祉センターと協働した自殺介入、さらには児童症例の自殺企図への対応など、現場での取り組みの紹介や自殺の危険因子の分析などについて議論を行う。

11月21日(金)

17:10-18:40

あらたな地域医療構想と総合病院精神科

第5会場

赤羽 隆樹 公立置賜総合病院 精神科 精神科科長

佐竹 直子 国立健康危機管理研究機構 国立国府台医療センター 精神系統括診療部門長

藤井 千代 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 地域精神保健・法制度研究部長

辻野 尚久 済生会横浜市東部病院 精神科 精神科部長

内藤 信吾 市立秋田総合病院 精神科 精神科科長

昨年12月「新たな地域医療構想等に関する検討会」において、精神医療も地域の医療供給体制に加えることが決まった。今後、2040年頃を見据え精神科病床等の適正化や機能分化などの検討が始まる。精神医療と一般医療の連携」の必要性が重要視されている中で、総合病院精神科は総合病院内または地域医療全体における機能を明確化したうえで必要量を割り出し、地域医療全体において病床配分やサービス位置づけを行う必要があると思われる。将来の総合病院精神科のあり方を決める重要なテーマであると考えられ今回シンポジウムを企画した。シンポジウムではまず「地域医療構想への精神科参入についての概要」を藤井先生より総論的に説明した後に2名のシンポジストが首都圏と中核都市の総合病院精神科の現状と地域医療構想における可能性について発表し、総合討論を通して総合病院精神科が地域医療構想とどのように向き合うかを論じたい

11月22日(土)

11月22日(土)

9:00-10:30

リエゾン診療におけるウェアラブル計測活用の可能性

治療戦略委員会企画

第2会場

宮島 美穂 東京科学大学病院精神科/心身医療科

八田 耕太郎 順天堂大学大学院医学研究科精神・行動科学

藤枝 俊宣 東京科学大学生命理工学院

山梨 豪彦 鳥取大学医学部附属病院精神科

宮島 美穂 東京科学大学病院精神科/心身医療科

五十嵐 江美 東北大学病院精神科

ウェアラブルデバイスとは、身体の一部に装着する小型の電子機器である。心拍、活動量、脳波、筋電図等を簡易に持続計測できる利点がある。近年様々なモダリティ、形状のウェアラブルデバイスの開発が進んでおり、機械学習を利用したデータ解析などAI技術との融合により医療への応用についても実現しつつある。リエゾン領域に関連し、ウェアラブルデバイスを用いたせん妄、てんかん発作のモニタリングに関しての研究が進んでいる。またサイコオンコロジー領域では、活動量とうつやせん妄などの精神症状の関連についての新たな知見が報告されている。リエゾン診療においては精神科医が直接詳細に診断、評価できる機会が少なく、また精神科医の評価を身体科スタッフと適切に共有する過程で困難を感じることも多い。ウェアラブル計測を活用した客観的な評価を適切に取り入れることでこうした課題への解決が期待される。ウェアラブルデバイスの臨床応用は、リエゾン診療の質の向上に加え、ビッグデータによる研究の躍進をもたらす可能性を秘めている。本シンポジウムでは最新のウェアラブル計測技術やリエゾン領域での研究成果を概観する。

11月22日(土)

9:00-10:30

がん患者の妊娠・出産に向けて総合病院精神科ができることは?

がん対策委員会企画

第4会場

清水 研 がん研有明病院 腫瘍精神科

竹内 崇 東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 医歯学系専攻 認知行動医学講座 精神行動医科学

西本 武史 函館五稜郭病院 緩和ケア科・リエゾン精神科

宮田 郁 大阪医科薬科大学病院看護部

清水 千佳子 国立国際医療研究センター病院 がん総合診療センター乳腺・腫瘍内科

須田 哲史 国家公務員共済組合連合会立川病院精神神経科

がんは人生の様々なライフイベントに影響するが、特に若年世代においては妊孕性の温存とともに、実際の妊娠および出産を、がんの治療を受けながら行うことは患者家族に大きな負荷がかかり、メンタル不調を呈することもある。ましてや従来から精神疾患を抱えている患者においてはそのコントロールを行いながらのがん治療や妊娠の計画を行うことは、精神症状の増悪が危惧されるとともに途方もないような計画に思え、患者家族のみならず医療者も途方に暮れてしまうことがある。がん、メンタルの問題、そして妊娠という3つの難問に医療者はどう関わっていけばよいのだろうか。患者家族の意思決定支援、妊孕性や妊娠に配慮しながらの治療や多職種支援などの多岐にわたる場面での実臨床および臨床研究における戦略をシンポジストと議論したい。

11月22日(土)

9:00-10:30

脳炎・脳症の鑑別: 総合病院精神科における臨床の要

第5会場

船山 道隆 足利赤十字病院神経精神科

西村 勝治 東京女子医大精神科

西村 勝治 東京女子医大精神科

平田 りさ 京都大学医学部精神科

船山 道隆 足利赤十字病院神経精神科

石田 琢人 東京都立松沢病院内科

脳炎や脳症はしばしば精神症状を主症状とすることは総合病院で働く精神科医にとって常識となっている。しかし、どのような精神症状が脳炎や脳症に出現しやすいか、付随する神経症状や神経心理症状は何か、病歴で注意する点は何かといった、具体的な点は必ずしも常識とはなっていない。さらに、これらの疾患では画像を含めて検査では明らかな所見が出ないことも多く、特に精神症状がメインであると、他科の医師全員がすぐれた鑑別能力を持つとは限らない。本シンポジウムの目的は、鑑別のポイントを討論することによって、精神科医側の鑑別能力を高めていくことである。われわれ精神科医が積極的に鑑別にかかわっていくことが、これらの致死性ともなりうる疾患に罹患した人たちを救うことになる。

11月22日(土)

10:40-12:10

最新ECT高出力機器の実力とは? ー臨床経験と治療戦略ー

ECT委員会企画

第2会場

竹林 実 熊本大学大学院生命科学研究部 健康長寿代謝制御研究センター 精神病態医学講座

諏訪 太朗 京都大学大学院医学研究科 脳病態生理学講座 精神医学教室

安田 和幸 山梨大学医学部 精神神経医学講座

澤山 恵波 北里大学医学部 精神科学

西本 雅彦 相州病院 精神科

清水 敏幸 関西医科大学 精神神経科学

昨年、本邦に200%高出力ECT機器が導入された。従来の工夫では発作誘発が困難で、十分な精神症状の改善が得られない症例に対し、有望な治療選択肢となり得る。一方で、認知機能障害をはじめとする副作用の増加も懸念されることから、現在100%機器で用いられている脳波所見に基づくエネルギー増加アルゴリズムは、100%を超える出力を使用する場合には再検討を要する。すでに高出力機器を導入している欧州やオセアニアなどにおいても、標準化されたアルゴリズムは存在しないのが現状である。本シンポジウムでは、高出力機器を導入している国内施設の使用経験と治療戦略を共有し、本邦における高出力ECTの適切な運用に向けた議論の場とすることを目的とする。

11月22日(土)

10:40-12:10

市中病院から取り組む総合病院精神医学の研究開発

第4会場

和田 佐保 国立がん研究センター

北浦 祐一 関西記念病院

河野 裕太 町田市民病院

渋谷 譲 日本海総合病院

須田 哲史 立川病院

徳満 敬大 十和田市立中央病院

総合病院精神医学の研究には多くのハードルがある。本シンポジウムは、2025年の第38回日本総合病院精神医学会総会の研究に関する教育講演・教育セミナーの企画のために行ったアンケートにて市中病院(大学病院や研究機関以外)の先生方から多くご意見が寄せられたことを契機に企画された。市中病院は、研究開発の元になる良質な臨床疑問の宝庫であり、取り組むべきアンメットニーズに溢れているが、市中病院の中に研究に関心を持ちながらも取り組むことが出来ていない、または研究に悩まれている学会員が多数存在することが示された。総合病院での臨床研究に重要な人員・倫理審査・研究費・統計解析・多職種連携の観点で困難を生じやすくなっているが、一部の市中病院の学会員は研究に奮闘し、総合病院精神医学の研究開発を切り開いている。本シンポジウムでは、日本全国の市中病院に勤める「研究を始めたい」学会員が一歩を踏み出せることを目的とし、市中病院に勤めながら総合病院精神医学領域の研究開発に取り組む学会員の実践を紹介するとともに、学会に求める支援や役割について検討する。

11月22日(土)

10:40-12:10

最新の精神科ガイドラインの解説

第5会場

三浦 至 福島県立医科大学医学部 神経精神医学講座

岩田 正明 鳥取大学 医学部 脳神経医科学講座

竹内 啓善 慶應義塾大学大学院 医学研究科

加藤 正樹 関西医科大学

山田 恒 兵庫医科大学

馬場 元 順天堂大学

11月22日(土)

13:30-15:00

Jooyoung Oh Department of Psychiatry, Gangnam Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine

久保 馨彦 慶応義塾大学医学部精神・神経科

Sumin Hong Department of Psychiatry, Konkuk University Medical Center, School of Medicine, Konkuk University

清水 研 がん研究会有明病院腫瘍精神科

本シンポジウムは、日本と韓国における精神科臨床の最前線を比較・討論することで、互いの理解を深め、臨床現場の実践力を高めることを目的としています。従来の英語発表のみの形式では、敷居が高く、参加が限られていました。そこで今回は、韓国人演者と同様の専門分野を持つ日本人演者を組み合わせ、それぞれの研究や臨床経験を発表し合い、両国の現状と課題を比較検討するセッション形式を現在検討しています。このような形式により、参加者は自国の文脈で海外の最先端の知見を捉えることが可能となり、議論が活性化され、参加者の関心も高まることが期待されます。本企画を通じて、言語の壁を乗り越え、日韓双方の精神医学における協力関係を強化するとともに、臨床現場への実践的な還元を目指します。

11月22日(土)

13:30-15:00

原田 朋子 大阪公立大学

池田 俊一郎 関西医科大学

池上 明希 京都府立医科大学

山田 恒 兵庫医科大学

摂食障害は心身に深刻な影響を及ぼす難治性疾患であり、治療には多面的なアプローチが求められる。本シンポジウムでは、最新の知見に基づいた治療戦略を「栄養療法」「rTMS(反復経頭蓋磁気刺激)」「地域資源の活用」「身体拘束と医療倫理」の4つの視点から検討する。まず、栄養療法では、refeeding症候群を予防するための再栄養についての最新の知見を取り上げる。次に、rTMSは過食衝動や抑うつ症状の軽減に有効性を示すデータが存在し、非侵襲的な補助療法として期待が高まっており、前頭前野を中心とした神経回路の調整による食行動への影響の機序や今後の展望について取り上げる。地域における多職種連携は、長期的な支援体制の構築と再発防止に不可欠であり、緩やかな地域移行のために必要な知識のアップデートを提供する。重症例における身体拘束の問題は、治療の名の下に人権が軽視される危険性を孕んでおり、医療倫理に基づいた慎重な判断が求められる。本シンポジウムでは、これらの最新トピックについて専門家が講演と討論を行い、実臨床に活かせる知見を共有する。多面的な理解と実践的アプローチの深化を図る機会となることを目指す。

11月22日(土)

13:30-15:00

精神科リエゾン専門医のValue-5事業含む重要施策への貢献-

専門医制度委員会と若手委員会企画

第5会場

和田 健 広島市立広島市民病院精神科

齋藤 円 市立ひらかた病院精神科・緩和ケア科

大矢 希 京都第二赤十字病院・こころの医療科

山田 裕士 積善病院・精神科、津山中央病院・精神科

村瀬 雄士 関西医科大学医学部・精神神経科学講座

木戸 瑞江 香川大学医学部・精神神経医学講座

中村 悠一 北海道大学病院・精神科神経科

「精神科リエゾン専門医」は学会認定サブスペシャルティ専門医となったが、5事業を含む重要施策を推進していくために精力的に臨床活動を行っており、その内容は多様である。必要な研修・経験を積んで、「精神科リエゾン専門医」となった後に、さまざまな臨床領域が活躍の場として存在し、社会的ニーズも大きい現実を知ることは、若手精神科医にとって自らのキャリアプランを考える上で有用である。本シンポジウムでは、災害医療、救急医療、周産期医療、小児医療、移植医療の5事業にコミットしながら活躍中の5名の若手演者に、日々の臨床活動の中でのやりがいや魅力、葛藤や苦労、そしてそれらを通じての自らの成長について語っていただく。これらの多様性が「精神科リエゾン専門医」の魅力をさらに高める可能性をフロアの若手精神科医と共有し、彼らをエンカレッジすることで本学会の発展にも寄与したい。

11月22日(土)

16:00-17:30

総合病院を含めた精神科医療均てん化に向けた試み

第1会場

坪井 貴嗣 杏林大学医学部精神神経科学教室

稲田 健 北里大学医学部精神科学

竹内 啓善 慶應義塾大学

嶽北 佳輝 関西医科大学

坪井 貴嗣 杏林大学

上村 恵一 斗南病院

精神科医療にとって診療の均てん化は喫緊の課題であり、それは総合病院においても例外ではない。本シンポジウムでは、アカデミアや学会からのトップダウン形式でアルゴリズムやエキスパートコンセンサスを周知していく方法、そしてボトムアップ形式で当事者やご家族にガイド等のファシリテーターの役割を担っていただく方法、さらにはEGUIDEやPEACEといったプロジェクトベースの普及方法についてご紹介いただき、総合病院を含めた精神科医療均てん化に向けた最適な方法を議論したい。

11月22日(土)

16:00-17:30

若手精神科医と考える災害時の総合病院精神科スタッフの実践的な動き方

災害対策委員会・若手委員会共同企画

第2会場

佐久間 篤 仙台医療センター

大矢 希 京都府立医科大学 大学院 医学研究科 精神機能病態学

佐久間 篤 国立病院機構 仙台医療センター 精神科

野原 茂 富山県立中央病院 精神科

齋藤 円 市立ひらかた病院

大矢 希 京都府立医科大学 大学院 医学研究科 精神機能病態学

高橋 晶 筑波大学 医学医療系 災害・地域精神医学

齋藤 円 市立ひらかた病院

災害対策委員会・若手委員会による共同企画である。昨今災害が増えている。地震、水害、大規模火災などの自然災害がある。一方、ウクライナ、ガザ地区などの戦争も起きている。日本においても過去にテロや大規模事件・事故で大量に死傷者があった歴史がある。阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件から30年、その他の災害からも年月が経った。時間の経過と共に、懸命な対応や経験が風化されてしまうことがある。災害時において、総合病院精神科の役割は、重要であることは、知られてきている。多くの災害で、精神疾患と身体疾患を持つ患者の対応、またリエゾン精神医学的対応、救急・外傷医学、DMAT、DPATなどの災害医療チームとの連携は重要である。今回は、災害時の総合病院精神科スタッフの対応を再考し、会場の先生方と、ともに考える双方向性のシンポジウムとしたい。また若手委員会とのコラボレーション企画として、次の災害にむけて、次世代の先生方の議論を通して、南海トラフ地震などの次の総合病院での災害精神対応を検討したい。

11月22日(土)

16:00-17:30

身体症状症の病態と治療を議論する~GHPへのニーズに向き合うために~

第3会場

名越 泰秀 京都第一赤十字病院 精神科(心療内科)

大山 覚照 名古屋市立大学大学院 医学研究科 精神・認知・行動医学分野 東部医療センター

井上 朋子 名古屋市立大学大学院 医学研究科 精神・認知・行動医学分野

富永 敏行 京都府立医科大学大学院 医学研究科 精神機能病態学

田所 重紀 札幌医科大学 医学部 神経精神医学講座

名越 泰秀 京都第一赤十字病院 精神科(心療内科)

総合病院の精神科医は,外来やリエゾンで身体症状症(somatic symptom disorder:SSD)を診療する機会が多く,患者にとって「最後の砦」であると同時に他科からのニーズも大きい。一方で,SSD患者は医療への不信と過剰な期待を併せ持つため丁寧な対応が求められ,複雑な病態のため的確な評価や様々な治療戦略を要する。しかしながら,SSDに関する情報は十分ではなく,本学会でもほとんど議論されて来なかった。このため,自信を持てず,その場しのぎの対応をしている精神科医は少なくない。本シンポジウムでは,まず,他科での診療経験があり慢性疼痛の診療を志す井上氏が,若手代表としてSSDの診療現場におけるリアルな疑問や悩みを投げかける。それに対しSSDの第一線の専門家が答える形で,富永氏が病態とCBT,田所氏が外来森田療法,名越氏が薬物療法について,理論,エビデンス,臨床経験に基づき論じる。その後,多角的な相互討論を行い,参加者がSSDに対する実践的な知識を獲得し,明日からの診療に活かせるような場を提供する。

11月22日(土)

16:00-17:30

自殺危機介入における救急医療連携・病病連携を考える ~精神科急性期治療病棟入院料における特例措置の必要性~

身体科救急連携委員会企画

第4会場

山本 賢司 東海大学医学部総合診療学系精神科学

橋本 聡 国立病院機構熊本医療センター 精神科

池田 俊一郎 関西医科大学総合医療センター 精神神経科

嘉陽 宗臣 飯塚病院 リエゾン精神科

深水 浩之 国立病院機構熊本医療センター 救命救急集中治療部

寺山 毅郎 自衛隊中央病院 救急科

救急医療に取り組む総合病院には多数の自殺企図者・自傷行為患者が搬送され、これらの対応は精神科医の重要な仕事のひとつなっている。精神科医は、救命救急センターや精神科病棟などで、主治医もしくは担当医として自殺危機介入に取り組んでいるが、ここで問題となるのが「精神科急性期治療病棟入院料」の算定要件である。精神病床退院後3か月以内では急性期病棟入院料が算定できないため、地域内での病病連携を考える際、総合病院の精神科病棟への患者入室に問題が生じることがある。その結果、1)救命センターの滞在延長、2)自殺リスクに不安を残しながらの外来移行、3)身体不安定な状態での精神科病院への転院、4)総合病院の精神病床を経ることで転院先では高規格病棟へ入室できず手厚いケアが受けられない等、患者の治療的利益が最大化できない状態となり得る。この解決のため、「精神科身体合併症医療に取り組む精神病床から他院の精神科急性期病床への転院は一続きの入院とみなし、転院先での急性期加算の取得を可能にする」という特例が必要ではないだろうか。精神科医療、救急医療、それぞれからのシンポジストを得て、ディスカッションを深めたい。

11月22日(土)

16:00-17:30

総合病院精神科から地域へのアウトリーチ支援

地域連携委員会企画

第5会場

黒木 満寿美 ニセコ羊蹄広域倶知安厚生病院

上島 雅彦 竹田綜合病院こころの医療センター

名雪 和美 国立精神・神経医療研究センター

鈴木 千里 栃木県精神保健福祉センター

井下田 充洋 小樽市立病院

平成16年に策定された精神保健医療福祉の改革ビジョンにおいて「入院医療中心から地域生活中心へ」という理念が示されて以降、長期入院者の地域移行、地域定着、アウトリーチの推進など様々な事業が行われてきた。また、誰もが安心して住み慣れた地域で暮らし続けるため、「にも包括」の構築による地域の基盤整備が進められ、精神保健福祉法改正に向けて行われた検討会では、アウトリーチ支援の必要性や精神科医療機関の役割(かかりつけ精神科医機能)について方向性が示されたところである。本シンポジウムでは、これまでの精神保健医療福祉体制の構築に向けた取り組みを振り返り、各地の総合病院精神科における保健、医療、福祉の連携によるアウトリーチ支援の実践を共有する。その上で、地域で生活する人を地域社会全体で支えるという視点から、地域の重要な拠点である総合病院精神科に求められる地域との連携のあり方について、検討を深めたい。

ワークショップ

11月21日(金)

11月21日(金)

9:00-10:30

本音で語ろう!うちの精神科のイイとこ・困ったとこ

無床総合病院精神科委員会企画

第6会場

大矢 希 京都第二赤十字病院こころの医療科

平 俊浩 福山市民病院精神科・精神腫瘍科

精神科病床を持たない総合病院における精神科医療は、多くの施設で医師の不足や「一人医長」体制など、深刻な課題を抱えている。これまでのシンポジウムでは、先進的で高機能な活動を紹介し、刺激や学びを提供してきたが、一方で、多くの無床精神科医が日々直面している現実的な課題について本音で語り合う機会は限られていた。 今回のワークショップでは、医師の増員や複数配置といった極めて高いゴールを設定するのではなく、参加者が日常臨床で感じる「自院の強みと弱み」に焦点を当てる。施設ごとの特色や日々の小さな工夫、弱点をカバーするための地域連携の実際を共有することで、無床精神科の多様性と実践的な知見を浮き彫りにする。 本音で語れる小グループ形式を採用し、多職種の参加者それぞれが抱える課題や成功例を気軽に共有できる環境を作る。この対話を通じて互いの共感を育み、日常の臨床に役立つ具体的で実践的な気づきを得られることを目標とする。

11月21日(金)

10:40-12:10

心臓移植医療における精神科医の役割 -心臓移植医、当事者の方との対話-

臓器不全・移植関連委員会企画

第6会場

杉田 尚子 国立病院機構京都医療センター精神科

中西 健二 鈴鹿医療科学大学保健衛生学部医療福祉学科

西村 勝治 東京女子医科大学医学部精神医学講座

佐藤 琢真 国立循環器病研究センター心不全・移植部門移植医療部

成田 尚 北海道大学病院精神科神経科

疇地 道代 国立循環器病研究センター精神神経科

当事者の方

木村 宏之 名古屋大学大学院医学系研究科精神医学分野

桂川 修一 東邦大学医療センター 佐倉病院 メンタルヘルスクリニック

浦和 愛子 三重大学医学部附属病院臓器移植センター

岸 辰一 名古屋大学医学部附属病院心理室

庵地 雄太 国立循環器病研究センター心不全・移植部門

1997年に臓器移植法が制定され、1999年に心臓移植が再開されてから、四半世紀に渡り心臓移植医の求めに呼応した総合病院精神科医は、欠かせない黒子役として心臓移植医療の一翼を担ってきた。2010年に改正臓器移植法施行、2011年にBridge-to-transplantation (BTT)としての植込型補助人工心臓保険償還、2021年にDestination Therapy (DT)としての植込型補助人工心臓保険償還、と重要な節目があり、重症心不全患者の治療選択肢が増えて救命率とQOLが向上した。一方で、心臓移植希望登録者数の増加に比しドナー提供数は及ばず、コロナ渦においては心臓移植医療を提供する施設・医療者の不足も顕在化した。そして、合理的な意思決定に至るまでのステップや期待される治療経過が複雑化するとともに、患者や患者家族・医療者が悩み葛藤する姿に触れる機会が増えている。このように重症心不全患者を取り巻く医療環境が刻々と変化していくなか、改めて総合病院精神科医の役割を、異なる立場からの視点を交えて議論・共有したい。

11月21日(金)

15:30-17:00

君はカタトニアを見たことがあるか?ー適切な診断と治療を自分のものにー

第6会場

内沼 虹衣菜 山梨大学医学部精神神経医学講座

萩原 康輔 山口大学医学部附属病院精神科神経科

清水 敏幸 関西医科大学医学部精神神経科学講座

吉岡 大祐 養和病院

安田 和幸 山梨大学精神神経医学講座

八田 耕太郎 順天堂大学医学部附属練馬病院メンタルクリニック

カタトニアは様々な精神神経疾患に併発し、医学的緊急性の高い病態である。多彩な症状をきたし適切な評価と治療が重要であるが、実際に治療に携わる機会が得られない場合もある。当企画は教科書的な理解を超えて、模擬症例の診察を通じた知識や診察技術の獲得を目的とする。まず架空症例を提示し、模擬患者に対する身体診察を実際に行う。5人程度の小グループで協議を行ったのち、全体でプレゼンテーションと意見交換を行う。Bush-Francisカタトニア評価尺度を用いて定量化を行う。また必要な検査や鑑別診断、合併症や全身状態の評価、薬物療法や電気けいれん療法等の治療選択について協議する。全体を通して患者の状態を包括的に把握し、対応能力の向上を目標とする。ガイドラインに基づく最新知識を共有するミニレクチャーも実施する。臨床経験年数を問わず医師間のネットワークを活性化し、協力を促進する絶好の機会を提供すると期待する。

本ワークショップの事前申込

締切:11月17日

申込方法:下記よりお申込みください

11月21日(金)

17:10-18:40

精神科医のための実践的てんかん診療ワークショップ

第4会場

中神 由香子 京都大学

堀之内 徹 北海道大学病院 精神科神経科

岩城 弘隆 玄洋会道央佐藤病院

谷口 豪 国立精神神経医療研究センター

倉持 泉 国立精神神経医療研究センター

髙木 俊輔 東京科学大学(旧東京医科歯科大学)大学院 医歯学総合研究科 精神行動医科学

精神科医がてんかん診療に関与する場面は多く、てんかんの基本的な診断と除外診断、治療、適切な紹介の判断やてんかん患者に併存する精神疾患への対応が求められる。本ワークショップでは、参加者に主体的に学んでいただくために、回答集計ツールを活用し、診断や治療の選択肢をリアルタイムで集計しながら進行する。さらに、ケーススタディを用いたディスカッションを通じて、具体的な臨床判断を深める機会を提供する。てんかん診療がはじめての方にも安心して参加していただけるよう、項目ごとに基本的な内容から講義を実施するとともに、回答集計ツールでの回答は無記名で行う形式を採用する。本ワークショップを通じて、精神科医がてんかんの診断・治療に関する基礎知識を深め、適切な診療や専門医紹介ができるようになること、てんかん患者に併存する精神疾患への対処ができるようになること、を目指す。また、参加者同士の意見交換を促し、実臨床に即した判断力を高めることを目的とする。

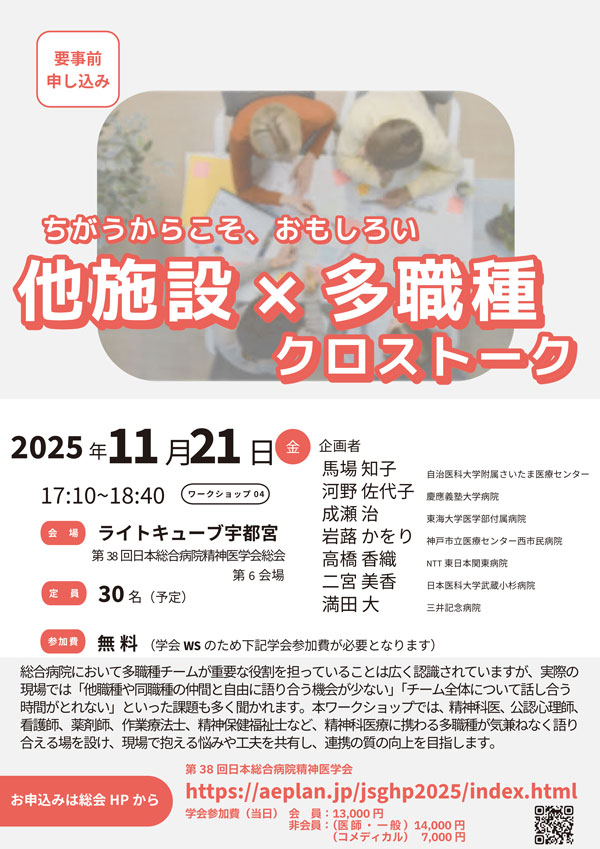

11月21日(金)

17:10-18:40

ちがうからこそ、おもしろい!他施設×多職種クロストーク

リエゾン多職種委員会企画

第6会場

馬場 知子 自治医科大学附属さいたま医療センター

河野 佐代子 慶應義塾大学病院 看護部

成瀬 治 東海大学医学部付属病院

岩蕗 かをり 神戸市立医療センター西市民病院 地域医療在宅支援室

高橋 香織 NTT東日本関東病院

二宮 美香 日本医科大学武蔵小杉病院

満田 大 三井記念病院

総合病院においてチーム医療は浸透していますが、これまでのワークショップのアンケートからは、同じ立場の職種や他職種とざっくばらんに話す場やチーム全体について話し合う時間が無いなど、それぞれの医療者が抱える悩みや課題を語り合う機会を持ちにくいという現状が見えてきました。そこで、チーム医療に携わる精神科医や公認心理師、看護師、薬剤師、作業療法士、精神保健福祉士など多職種のメンバーが気兼ねなく話せる場を作ることで、悩みを共有し問題解決の一助となることを目的に今回の企画を立案します。チーム活動の課題と工夫、多職種との協働・連携、働き方とチーム医療、組織の在り方や運営について等のテーマを事前に挙げ、参加者がテーマを選択し、同じ悩みを抱える者同士で話し合い、気持ちを分かち合う時間を設けます。一つの結論を出すものではなく、全国に仲間がいることを再認識し、明日からの臨床のヒントや活力を得られるような時間にしていきたいと考えています。

11月22日(土)

11月22日(土)

9:00-10:30

GHP知恵袋ーエキスパートと考える明日のリエゾン診療ー

若手委員会企画

第6会場

齋藤 円 市立ひらかた病院

和田 佐保 国立がん研究センターがん対策研究所がん医療支援部

柏木 智則 札幌医科大学医学部神経精神医学講座

錫谷 研 福島県立医大会津医療センター精神医学講座

須田 哲史 立川病院精神神経科

田中 裕記 九州医療センター精神神経科

貞廣 良一 国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科

五十嵐 江美 国立がん研究センター東病院

倉持 泉 国立精神・神経医療研究センター

岡 文恵 日本赤十字社医療センター

堀之内 徹 北海道大学病院精神科神経科

井上 真一郎 新見公立大学健康科学部看護学科

河西 千秋 札幌医科大学医学部神経精神医学講座

上村 恵一 斗南病院精神科

本ワークショップは一昨年、昨年の総会でも開催した「GHP知恵袋」の作成と、若手とコンサルテーション・リエゾン精神医学のエキスパート、多職種の交流を目的としたワークショップの第3弾である。2022年に若手委員会で実施した「初期・後期研修医における精神疾患についての困りごとに関する全国調査」において自殺、せん妄、抗精神病薬、コンサルテーション、家族対応の5つの臨床疑問が抽出された。これらのテーマはリエゾン精神科医にとって普遍的でかつ重要なものであり、若手委員会では継続的にディスカッションを重ね、「GHP知恵袋」を作成することを現在目標としている。2つテーマを掲げ、ワークショップを開催するが、テーマごとに各領域のエキスパート(指定発言)とファシリテーター(若手医師)を配置しワールドカフェ方式でグループワークを行う。GHP知恵袋には様々なバックグラウンドをもつ方の知識や経験を取り入れたいと考えており、若手医師に限らず、幅広い年代や職種の方の参加を期待する。

11月22日(土)

10:40-12:10

みんなで考える治療-サイコネフロロジーの現場から-

専門医制度委員会企画

第6会場

根本 康 さいたま市立病院

木村 宏之 名古屋大学大学院医学系研究科精神医学分野

木村 宏之 名古屋大学大学院医学系研究科精神医学分野

本ワークショップは臨床倫理的な課題を含んだ事例を取り上げ、グループワークを通して臨床倫理的視点に基づいた臨床実践への考え方の理解を深めていくことが目的である。精神障害による病識の欠如や否認などから意思決定能力が損なわれ、結果として患者が身体治療を拒否するような事例は少なくない。その際に患者や家族の意向の尊重と医学的必要性、あるいは強制的医療などとの間でさまざまな倫理的な葛藤が生じる。その時にリエゾン精神科医あるいは精神科リエゾンチームは患者の精神症状の評価や治療を行うとともに、医療チームも納得できるような臨床的決断を導く支援を行う役割を担う。当日は臨床倫理の基本的なことも学びながら、グループワークを通じて臨床的決断までのプロセスを学ぶ。今回は近年患者数が増加しているサイコネフロロジー領域に焦点を当てる。

11月22日(土)

13:30-15:00

アクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)の総合病院における実践と最新の研究

第6会場

光定 博生 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 精神科

明智 龍男 名古屋市立大学大学院医学研究科 精神・認知・行動医学分野

嶋 大樹 追手門学院大学心理学部 講師

酒井 美枝 名古屋市立大大学院医学研究科精神・認知・行動医学分野 名古屋市立大学病院いたみセンター 特任助教

渡辺 孝文 名古屋市立大大学院医学研究科 精神・認知・行動医学分野 助教

光定 博生 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 精神科

総合病院精神科には、身体疾患を抱える患者やその家族、さらに医療従事者への心理的支援が求められており、チーム医療における精神科の役割は一層重要性を増している。アクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)は、心理的柔軟性を高め、困難な状況下でも価値に基づいた行動を促すアプローチとして注目されている。ACTは精神疾患のみならず、多様な身体疾患を抱える患者の支援にも有効であり、総合病院において特に有用性が高い。さらに、チームビルディングや医療従事者のストレスマネジメントにも応用され、バーンアウト予防や職場環境の改善への効果も期待されている。

本ワークショップでは、ACTの研究および実践に携わる4名の登壇者が、ACTの基本的な枠組み、各施設における実践例、最新の研究成果について紹介する。加えて、体験的なエクササイズやグループワークを通じて、ACTの臨床応用、医療者支援、チーム医療への展開についての理解を深めることを目指す。

ACTを用いた患者支援のみならず、医療者支援やチーム医療への活用、ACTに基づく研究に関心のある方々にとって、実践的かつ交流的な学びの場となることを期待している。

11月22日(土)

16:00-17:30

支援者支援の理論 AMBIT( Adaptive mentalization-based integrative treatmen )を体験する

医療者支援委員会企画

第6会場

安田 貴昭 埼玉医大総合医療センター

冨岡 直 三井記念病院

須磨 知美 Ribbon Care

総合病院でリエゾンを行う我々にとって、葛藤を伴う意思決定や、多職種連携、困難な患者および家族への対応を行う業務が精神的に大きな負担となるのは自然なことであり、信頼できる同僚や他者の助けを求め、精神状態を回復させることは必要となる。AMBIT( Adaptive mentalization-based integrative treatmen )は、そのような場面で当事者と支援者それぞれをサポートし、メンタライズを保つための手法である。メンタライゼーションとは、自分や他人の行動の背景にある心(思いや感情)に関心をむけ、行動を動かしている心を考慮することによって行動を理解する能力を指している。AMBITはメンタライゼーションの姿勢をチームでの協働に活用したチームアプローチといえる。このセッションでは、前半でAMBITの理論を学び、後半では参加者がThinkingTogetherの手法を用いたワークショップを体験する。

キャリアカフェ

11月21日(金)

11月21日(金)

15:00-17:00

リエゾン精神科医のためのキャリアカフェ2025「その後の総合病院精神科医~退職後の歩き方~

1 F 102

宮川 真一 リエゾン心身医学研究所

本学会は定款に掲げているように「総合病院精神医学に関心をもつ医療従事者が集まり、種々の問題について本音で話し合う」ことを目的としている。総合病院精神科の発展のためにリエゾン精神科医のキャリア形成支援は重要であるが、忙しい総合病院では先輩や同僚と相談議論する機会も乏しく、無床のひとり医長など孤立無援の職場も少なくない。そこで我々学会役員経験者有志は2022年から総会開催時にカフェ方式で全国の同業との情報交換を通してキャリア研究(相談)を深める場を提供してきた。

これまでの3年間の研究では、若手医師のキャリアアップの道筋が見えにくいことのほかに、熟練医師が総合病院退職後にいかにキャリアを生かすかという課題があげられている。総合病院勤務にはいつか終わりが訪れるが、リエゾン精神科医に終わりはない。そこで今回はすでに総合病院を退職している会員にリエゾンキャリアが役立った経験を紹介していただき、その後に自由に語り合っていただいて学会会員にとって有意義な相互研究をすすめたい。

今回の総会ではファシリテーター3名の短いプレゼンテーションに引き続き、カフェ方式でリエゾン精神科医の退職後のキャリアについてのピアコンサルテーション(対話)を行い、参加者多数の場合はテーマ別のグループを設定する。

*カフェマスター(コーディネーター)

宮川真一(リエゾン心身医学研究所) *店員(ファシリテーター)

精神科病院の立場から

(船橋北病院)南雅之

司法機関の立場から

(最高裁判所)篠原隆

無床診療所の立場から

(えいらく診療所)宮川真一

*営業時間 未定(学会開催期間中) *場所 未定(学会会場内)

*入店(研究参加)資格

学会参加者の医師限定(ネームカードで確認) 申し込み不要 *費用 無料

*相談(研究)内容(例)

・総合病院を退職したあとのリエゾン精神科医としての活躍の場

・キャリアアップのための転勤・転職・求人

リエゾン精神科医としての退職後のキャリアをテーマに対話(研究)を楽しんでいただき、明日からの仕事の励みになる研究成果をお持ち帰りいただく。

ランチョンセミナー

1LS01.超高齢化時代の精神科医療:身体合併症と薬物療法の新たな選択肢

11月21日(金)12:20-13:20(第1会場)

- 座長:

- 古郡 規雄 獨協医科大学精神神経科学講座

- 演者:

- 池田 俊一郎 関西医科大学医学部精神神経科学講座

- 共催:

- 住友ファーマ株式会社

1LS02.総合病院における睡眠薬を再考する―オレキシン受容体拮抗薬への期待

11月21日(金)12:20-13:20(第2会場)

- 座長:

- 須田 史朗 自治医科大学精神医学講座

- 演者:

- 髙塩 理 東京医科大学八王子医療センター

- 共催:

- 大正製薬株式会社/ Meiji Seika ファルマ株式会社

1LS04.気分障害の診断と迷いのリアル

11月21日(金)12:20-13:20(第4会場)

- 座長:

- 三浦 至 福島県立医科大学医学部神経精神医学講座

- 演者:

- 松尾 幸治 埼玉医科大学医学部精神医学

- 共催:

- ヴィアトリス製薬合同会社

1LS05.DSM-5-TR“不安性の苦痛を伴う”うつ病の診断意義と治療

11月21日(金)12:20-13:20(第5会場)

- 座長:

- 大坪 天平 東京女子医科大学附属足立医療センター心療・精神科

1.“不安性の苦痛を伴う”うつ病の定義と診断の意義

- 演者:

- 菅原 裕子 福岡大学医学部精神医学教室

2.“不安性の苦痛を伴う”うつ病の評価方法と治療指針

- 演者:

- 櫻井 準 杏林大学医学部精神神経科学教室

- 共催:

- 大塚製薬株式会社

2LS01.睡眠の謎に挑む:原理の追求から社会実装まで

11月22日(土)12:20-13:20(第1会場)

- 座長:

- 古郡 規雄 獨協医科大学精神神経医学講座

- 演者:

- 柳沢 正史 筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構(WPI-IIIS)

- 共催:

- 第一三共株式会社

2LS04.総合病院精神科診療における睡眠障害対応:鑑別と睡眠休養感を得るための介入

11月22日(土)12:20-13:20(第4会場)

- 座長:

- 稲田 健 北里大学医学部精神科学教室

- 演者:

- 尾崎 紀夫 名古屋大学大学院医学系研究科精神疾患病態解明学

- 共催:

- エーザイ株式会社

2LS05.うつ病治療におけるボルチオキセチンの位置づけ〜最新ガイドラインの動向を踏まえて〜

11月22日(土)12:20-13:20(第5会場)

- 座長:

- 船山 道隆 足利赤十字病院神経精神科

- 演者:

- 岸 太郎 藤田医科大学医学部精神神経科学講座

- 共催:

- 武田薬品工業株式会社/ルンドベック・ジャパン株式会社

2LS06.国民の健康指針に準じた不眠症の予防・治療戦略

11月22日(土)12:20-13:20(第6会場)

- 座長:

- 鈴木 正泰 日本大学医学部精神医学系精神医学分野

- 演者:

- 栗山 健一 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所睡眠・覚醒障害研究部

- 共催:

- 塩野義製薬株式会社